事業活動を再定義する[商品/顧客を決める]

「商品」のどれを捨て、

どれを主役にするか

理想の「顧客」を

イメージすることが大切

主力商品を決める4つの性質

今後の中核を担う「商品」の戦略は、

全ラインナップからの取捨選択と、残したものの優先順位づけにあります。

これらの基準として商品がもつ4つの性質、

「収益性」「将来性」「継続性」「波及性」を理解する必要があります。

収益性とは、高い利益が見込めること。

一般的に、独自の強みを発揮でき、競合が少ない状態を指します。

将来性は、いま売上は小さいけれど、

やがて市場が拡大して事業の柱になるような性質のことです。

一方、需要が減る、代替商品に市場を奪われる可能性がある場合は期待できません。

継続性とは、サブスクリプションのように定期的に売上が予測できるとか、

年4回の発注が決まっているといったリピートの性質を意味します。

波及性は、売りやすいフロントエンド商品でありながら、先々のクロスセルやアップセル、

高額のバックエンド商品の販売機会につながりやすい性質を指します。

単に「売上が減ってきたから止める」「流行しそうだから参入する」という考えで決めるのではなく、

市場のニーズや要望の拡大が長期にわたり期待できるか、自社の強みやリソースを発揮できるか、

など客観的かつロジカルな視点で検討することが大切です。

現状を知り、未来の理想形を描く

商品分析には、さまざまな手法があります。

売上比率分析は、まず全ラインナップから商品ごとの年間売上を算出し、

過去数年間分の数値を「積み上げ棒グラフ」にします。

これにより、主要な商品の売上に占める割合と、ここ数年の推移がわかります。

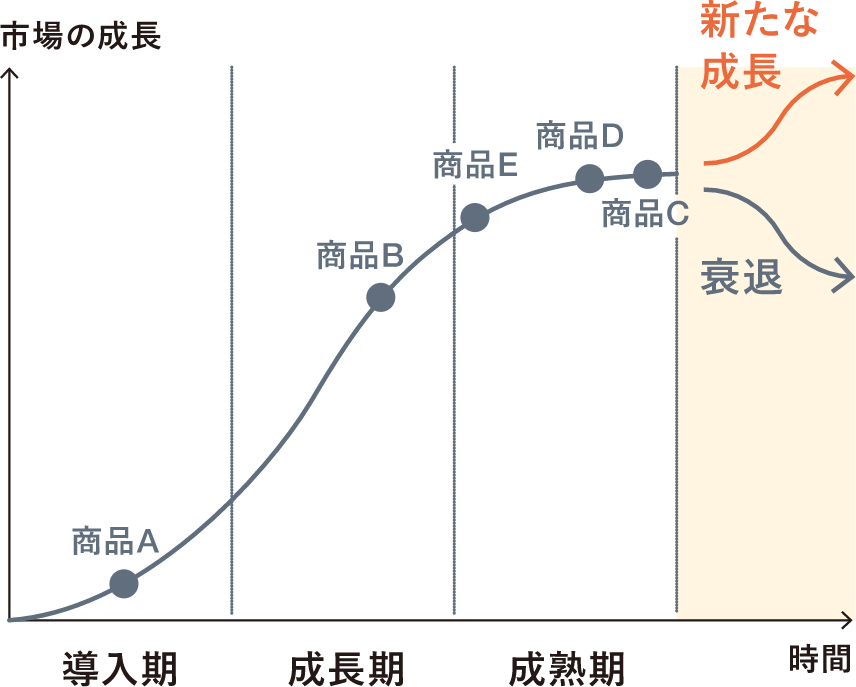

次は、ライフサイクル分析です。

どんな商品にも導入期・成長期・成熟期があり、

Sカーブという曲線を描きながら市場に浸透していきます。

売れなくなってからでは遅いので、

自社の商品がどのあたりに位置するかを知る必要があります。

ただし、成熟期にあってもすべてが消え去るわけではなく、

技術革新や高付加価値化により新たな成長カーブを描くこともできます。

魅力度分析では、先に述べた商品の4つの性質から、

自社が重視する2つのテーマを選んで縦軸と横軸に置き、2軸マトリクスを作成。

ここに自社の商品群をマッピングします。

現在の売上規模を円の大きさで表現すれば、より魅力度がわかりやすくなります。

さいごは、現状と理想のギャップ分析です。

縦軸を収益性、横軸を将来性とし、商品群を配置します。

右上を「花形」、左上を「金のなる木」、右下を「問題児」、左下を「負け犬」といい、

これはボストン・コンサルティング・グループ社が開発した

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント戦略として広く活用されています。

■ 売上比率分析

■ ライフサイクル分析

LTVやペルソナで重要顧客を定義

「買ってもらえるなら、どんなお客様でも構わない」という姿勢では売れない時代。

「顧客」についての戦略とは、商品ごとに、

将来にわたり重要なお客様とはだれかを定義づけることにあります。

住宅や保険など単発の商品とちがい、二度三度と取引が発生するリピート商品を扱う場合、

一度の売上・利益ではなく、LTV(生涯価値)を見る必要があります。

たとえば、B2Cならペットのえさや介護サービス、B2BならSaaS型ソフトや貸会議室などが該当します。

品質がよく価格が手ごろなら、くり返し購入してもらうことで、

将来にわたって売上・利益が積み上がる商品です。

「毎年安定して購入しつづけている優良顧客」や

「ここ数年で急激に伸びている業界や業種」などを知ることで、

今後のターゲットとなる理想のお客様像に気づくことができます。

これには「ペルソナ」づくりが有効です。

ペルソナとは、「自社の商品を買う典型的なお客様をイメージした仮想人物」のこと。

B2Cなら個人が対象ですが、B2Bの場合は法人と個人(窓口・決裁担当者)が対象となります。

たとえ企業が相手だとしても、商談相手となるのは個人。

そのため、法人よりも個人のペルソナを重視します。

ペルソナをつくるときは、性別・年齢・住所・勤務先・収入・趣味嗜好などの「属性」よりも、

ネット動画を観る習慣があるか、購入先・仕入先の流動性は高いか、直感的か論理的かなど、

商品選びに関わる心理や行動パターンを想像することの方が大切です。

■ 魅力度分析

■ 現状と理想のギャップ

「販促の設計図」をつくる[営業活動の流れ]

4つのフェーズから

ボトルネックを把握

マーケティングとセールスの

全体像を俯瞰する

販促活動を自動化する仕組みとは

ここまで、戦略を策定するうえで重要な、「商品」と「顧客」の定義についてお伝えしてきました。

さいごは、どうやって売るのか。つまり、販促の「方法」です。

現代は売り込みを嫌うお客様が増え、供給過剰により競争が激化し、

人材不足や働き方改革で営業の頑張りにも期待できないことから、

販売促進では「いかに、商談の前に商談が完了している状況をつくり出すか」がポイントです。

そこで、アドバンドが提唱する「販促の設計図」に基づいた方法を紹介します。

「販促の設計図」とは、お客様との新たな出会いの機会を継続的につくり出し、

相手の関心を高めて商談にのぞみ、たとえ取引に成功しなくても

次の商談機会を自動的に生み出す仕組みのこと。

マーケティングからセールスまでを網羅し、

①発掘 ②誘引 ③獲得 ④追跡 の4つのフェーズがあります。

全体の流れを分割することで、自社の問題点が浮き彫りになり、

解決策に気づくためのヒントが得られやすくなります。

❶接点を生み出す「発掘」フェーズ

第1のフェーズは「発掘」で、ひと言でいうなら集客のこと。

これまで商品を知らなかった見込客との、新たなタッチポイントをつくり出します。

昔もいまもほとんどの企業の悩みのタネであり、設計図のなかで最も重要なフェーズです。

そもそも現状、自社ではどのような方法で集客しているのでしょうか。

まずは実態を棚卸しするため、展示会、セミナー、

リスティング広告、SEO対策、マス広告、SNSなどの施策を確認。

各種キャンペーンの内容、投資した予算、

獲得した顧客リストや売上・利益といった成果などを、細かく調査します。

できるだけ数値化し、成功・失敗した事例も共有することが大切。

これらの分析結果をもとに、これまで取り組んだことのない方法もふくめ、集客の手段を検討します。

❷興味を抱かせる「誘引」フェーズ

第2のフェーズは「誘引」です。

なんらかの接点から生まれた、見込客とのファーストコンタクトをたしかな機会にするために、

興味・関心を高めてもらう段階です。

特に最近では、1回目の面会はウェブ会議が主流になっているため、

優位な商談を行うには、事前の有益な情報提供が欠かせません。

「いますぐ客」はともかく、商談を急いでいない「そのうち客」は情報収集の段階であることがほとんど。

コーポレートサイトや営業カタログ/パンフレットを閲覧することが予測できるため、

売り手としては、これらの充実を図ることが第一です。

ウェブサイトは訪問してもらったとしても、見てほしいページにたどり着くかは相手次第。

そのため、意外に思うかもしれませんが、デジタルに依存し過ぎないことです。

一方、印刷物は一覧性が高く使い勝手もよいことに加え、

価値を感じやすいという性質があるため、初期の情報提供に適しています。

初めての商談はきわめて重要です。

そのため、提供する情報の質だけでなく、媒体にも十分に配慮すべきです。

❸商談を創出する「獲得」フェーズ

第3のフェーズである「獲得」は、商談そのものを指します。

もちろん、すべての商談に成功するわけではありません。

ここで重要なのは、優秀な営業担当のスキルに頼るのではなく、

だれが窓口となっても成約率が変わらない「仕組み」があるかどうか。

仕組みがなければ、属人的で運任せということになってしまいます。

また、残念ながら失注になった場合、

特に決裁までが複雑なB2Bでは、正確な理由を把握しにくいものです。

コンペでの提案の質が悪かったのか、コミュニケーションに問題があったのか、

あるいは顧客の社内事情によるものなのか......。

顧客企業の担当者には、聞ける範囲でよいので、受注・失注の理由をうかがっておくと、

自社の課題を知るヒントとなります。

❹機会を再現する「追跡」フェーズ

最後に、第4のフェーズは「追跡」です。これからの継続的な取引が期待できる場合、

属性が異なる3つのお客様へのアプローチが必要です。

まず、受注して取引実績ができた「既存客」には、

同一商品のリピート注文と、別カテゴリーの商品へのクロスセルをうながします。

一方、まだ取引のない「そのうち客」やリベンジをねらいたい「失注客」に対しては、

新たな案件の発生やリプレース・業者変更のチャンスが生じたときに備え、

有益な情報の提供やフォローをつづける姿勢が大切です。

たとえ失注客だとしても、

「既存業者に泣きつかれた」「本年度は予算が取れなかった」というケースでは、

時期を見て十分に挽回するチャンスがあります。

ただし、すべてを営業担当者任せにするのではなく、

ニュースレターの郵送やメールマガジンの発信など、システマチックな御用聞き営業も必要です。

「販促の設計図」をつくる[顧客接点の手段]

商品ごとの営業活動フローを

“見える化”

戦略がひと目でわかる

「販促の設計図」

お客様を見つける「マーケティング」と成約を勝ち取る「セールス」を、4つのステップで表現。

新たな接点を生み出して、信頼関係を構築するプロセスを、一つの流れとして図式化することで、

全社で営業活動を共有でき、一人ひとりの役割が明確に。

組織のシナジーと底上げが期待できます。

■ アドバンドが提唱する販促の設計図

- ウェブ

- ● コーポレートサイト →

- ● ウェブマーケティング

- かみ

- ● 会社案内/営業カタログ

- ● ニュースレター/広報誌

- ● ダイレクトメール(郵送DM)

役立つヒント

まずは資料請求

制作のヒントやアイデアを、「ノウハウBOOK 2」にまとめました。

希望する方には無料で配布しておりますので、お気軽にお申し込みください。

ノウハウBOOK 2

買い手とのつながり 編

A4判/60ページ 並製本

アドバンド株式会社 編集

希望者に無料でお送りいたします。

お気軽にお申し込みください。

※ただし当社規定により、同業者様や個人の方への送付はできない場合がございます。あらかじめご了承ください。