IRとは

企業価値を正しく語る、

重要任務がIRです。

自社の魅力を伝え、期待値を適切にコントロール

IRについて再考するため、ここでは改めて基礎知識をふり返ってみたいと思います。

IR(Investor Relations)とは、

自社の株式や社債に投資する魅力を、株主や投資家に説明する活動を指します。

株主や投資家は、常に損失リスクを背負っています。

そのため、企業には、投資判断をするうえで必要な情報やデータを

開示する説明責任(アカウンタビリティ)が求められます。

そのため、開示の際は、わかりやすく説明すること、誠実で公平なディスクローズを心がけること、

そして、好材料・悪材料を迅速に発表することが原則です。

たとえ、自社にとって都合の悪い情報であっても、投資判断に重大な影響を及ぼす場合には、

開示する必要があります。

同時に、IRは「企業の業績や株価に対する、期待値の適切なコントロール活動」ともいえます。

たとえば、事実とは異なるネガティブな報道により、株価が一気に下落することは望ましくありませんが、

逆に、決算で好業績が発表されたため、期待値が高まりすぎて

株価が想定よりも上昇してしまうこともあります。

それ自体は企業にとって望ましいことですが、

反動で急速に下落する可能性は否定できません。

そのため、株主や投資家と適切なコミュニケーションをとることで、

自社に対する期待値をうまくコントロールすることも、IRの大切な役目といえるでしょう。

企業活動において、PRとは、主に製品やサービスの情報を、

お客様やエンドユーザーほかステークホルダーに伝える活動。

一方、IRは本来、財務情報や事業内容を株主・投資家に伝える活動といわれ、

その主な目的は時価総額の拡大でした。

ところが昨今、持続可能な社会への期待が高まるなか、

世の中がIRに求める役割は大きく変化しています。

特に、サステナビリティやSDGsへの取り組みなど非財務情報を中心に、

これまで培ってきた技術力や市場での強み、

将来への持続的な成長ストーリーなどの「企業価値」を、

株主・投資家だけでなく、幅広いステークホルダーに対してわかりやすく発信するニーズが高まっています。

つまり、IRには財務だけでなく、多岐にわたる情報の開示が求められるようになりました。

開示義務のないコンテンツにこそ表れる、企業の個性

上場企業による情報開示には、義務づけられた法定開示と適時開示のほか、

企業の判断で発信する任意開示があります。

本サイトでは主に、任意開示のIRツールについて扱っています。

企業らしさや個性が伝わり、個人投資家・機関投資家ともに

企業価値をわかりやすく訴求できるのが、任意開示の強み。

ぜひ、こだわりをもったツール制作を心がけていただきたいと思います。

| 開示の種類 | 詳細 | IRツールの例 |

|---|---|---|

| 法定開示 | 金融商品取引法と会社法により義務づけられた情報開示 | 有価証券報告書 / 内部統制報告書 / 臨時報告書 / 四半期報告書 / 親会社等状況報告書 など |

| 適時開示 | 証券市場を開設する取引所が義務づけている情報開示 | 決算短信 / 業績予想 / 配当予想の修正 / コーポレートガバナンス報告書 など |

| 任意開示 | 各企業の判断で、投資判断に有用な計画・データを公表する情報開示 | 決算説明会資料 / 統合報告書 / 株主通信 / サステナビリティ報告書(データブック) など |

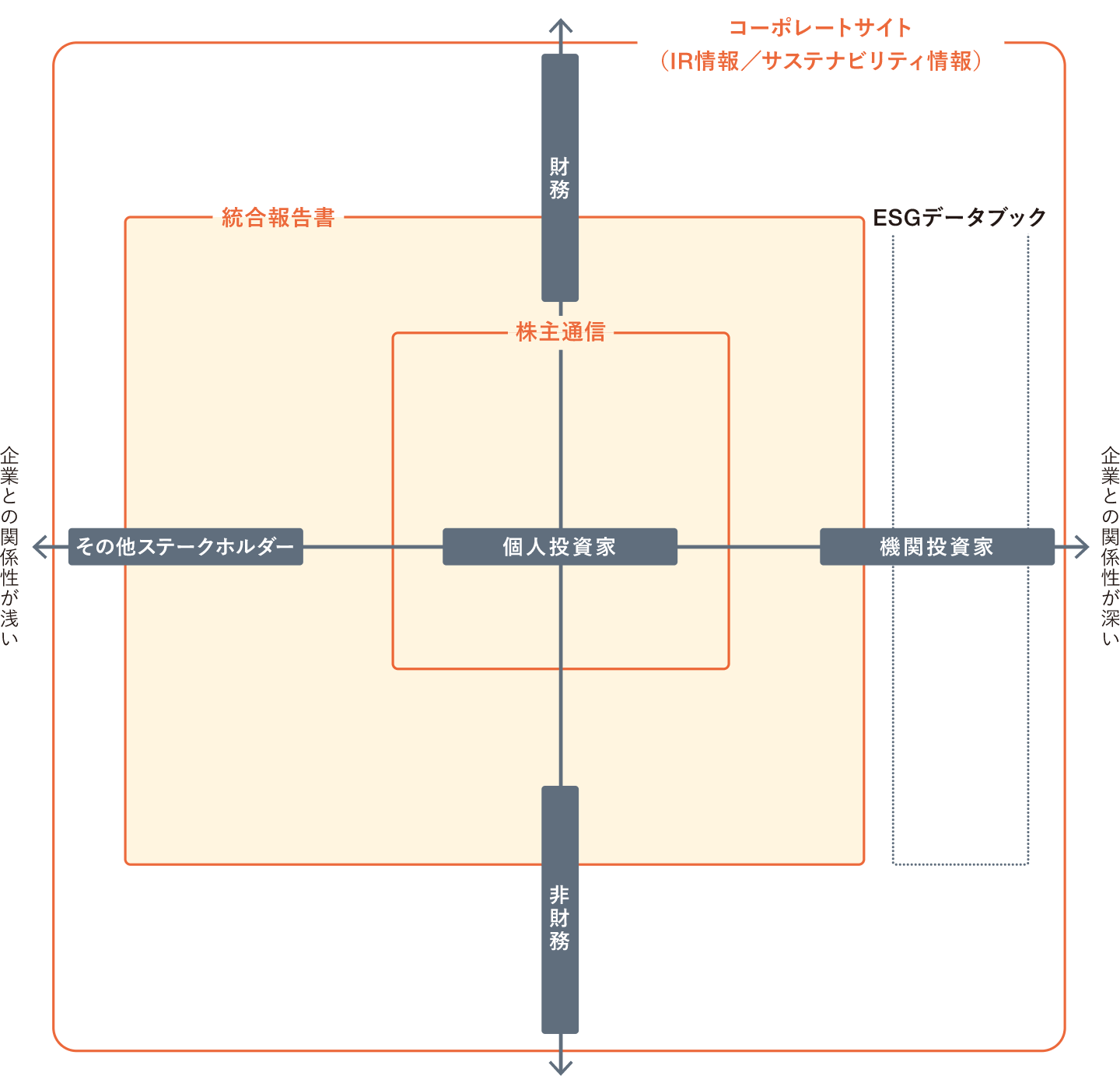

ターゲットが気になる情報をそれぞれカバー

IR情報を届ける主なターゲットは、アナリスト、機関投資家、個人投資家の三者。

それぞれの立場やリテラシーによって、読んでもらいたい情報や訴求すべき内容が異なります。

そのため、対象者に合わせた情報開示に努める必要があります。

❶アナリスト

アナリストは、証券会社に勤務するセルサイド(売り手)と、

運用会社に勤務するバイサイド(買い手)に分かれます。

どちらも重要な存在であり、各々に誤った情報を伝えた場合、

証券市場全体に影響が及ぶリスクがあるため、注意が必要です。

アナリストは分析のために、時系列で連続性のある財務データを求めます。

また、収益性の分析や持続可能性の検討も欠かせません。

さらに、同じ業界の他社とのデータ比較、市場環境の変化、

経営陣の成長意欲や能力に関する情報も求めています。

❷機関投資家

機関投資家とは、顧客から集めた資金を運用・管理する法人や団体のこと。

投資顧問会社、生命保険会社、年金基金などもふくまれます。

各企業・団体に所属するファンドマネージャーが、資産運用に従事しています。

アナリストと同じくさまざまな情報を求めていますが、最近では投資判断の材料として、

企業経営のサステナビリティを評価する「ESG投資」が注目されています。

2022年の世界のESG投資総額は30兆3千億ドルといわれ、

ESGウォッシュ規制が強化されたことを受け、ピーク時より減少したものの、

全運用資産の24.4%と試算されています。

❸個人投資家

企業や団体ではなく、個人として資産運用する投資家を指します。

デイ・トレーダーのような一部の専門家を除くと、財務・非財務情報よりもビジネスの成長性、

企業の評判や印象、経営者の想いやビジョンに共感して投資先を決める傾向があります。

株価の上昇によるキャピタルゲインはもちろんですが、

配当性向や株主優待の有無を重視するのも、個人投資家の特徴です。

最近ではNISAやiDeCoなど、気軽に投資できる環境が整ったことで、

ますます投資意欲の高まりが予想されます。

IRツールの整理

目的と対象から再検討。

思い切って3ツールに。

メディアの多様化と、非財務情報の開示への要請

年次報告書(アニュアルレポート)や事業報告書、ファクトブック、サステナビリティ報告書、

さらに、財務・非財務情報を網羅した統合報告書と、IRツールは増える一方です。

もちろん、インターネットや動画など、デジタル媒体を通じて情報収集をするユーザーも増加。

メディアはますます多様化しています。

しかし、IRツールをよく観察すると、情報の重複が多い、

ウェブと印刷物のすみ分けができていないなど、いくつかの課題が見えてきます。

特に、最近は持続可能性への関心が高まっているため、従来のように財務に偏るのではなく、

非財務情報を通じた企業価値の正しい開示が求められるようになりました。

情報を伝えるためのメディアの選択肢が増えたこと。

そして、非財務情報の開示が必要になったこと。

これら2つの変化を受け、現状のIRツールを見直すとともに、新たなラインナップを検討し、

どの制作物にどんな役割をもたせ、どのような情報を掲載するかを再考することが必要です。

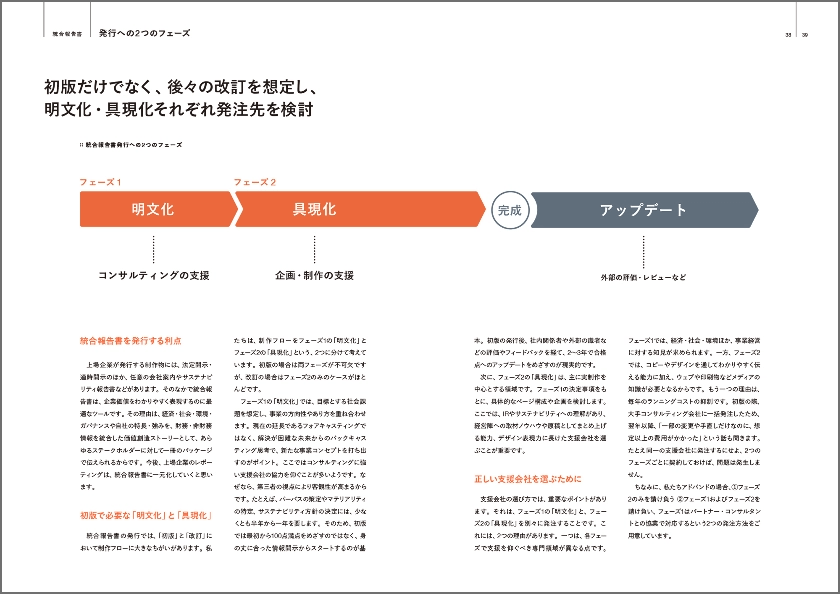

全体最適を図り負担を軽減するため、3ツールに集約

PCやスマホの普及、情報提供・更新のスピード感や利便性を考えると、

まちがいなく今後のIRコミュニケーションは、コーポレートサイトのIR情報が中心になるはずです。

そのため、最も優先すべきは、ウェブ上での情報開示の充実を図ることです。

しかし、ウェブに依存しすぎるのは問題があります。

その理由は、受動的なPULL型メディアだからです。

株主や投資家ほかステークホルダーが、ひんぱんに訪れてくれればいいのですが、

これは容易ではありません。

機関投資家のようなプロはともかく、普段の生活をしながら複数の上場企業に投資する

個人投資家に対して、何度もコーポレートサイトへの訪問を期待するのは無理があります。

ペーパーレスの時代といわれても、能動的な情報発信は、ウェブよりも印刷物が得意です。

ただし、多くの印刷物は不要。

思い切って、「統合報告書」と「株主通信」の2冊に集約してはいかがでしょうか。

前者は、価値創造ストーリーを中心に、

1冊で企業ブランドを伝えられるパッケージとして、毎年1回発行する。

機関投資家を主な対象としながらも、お客様・従業員・求職者など、

あらゆるステークホルダーを読者に想定します。

後者は、縁遠くなりがちな個人投資家と接点を維持できる、唯一の媒体です。

従来通り年1~2回、長期投資による安定株主の確保を目的として発行します。

つまり、コーポレートサイト、統合報告書、株主通信という3つのツールに集約する※わけです。

※業界や業態、企業規模などにより、定量・定性的な幅広い情報開示を目的として、ESGデータブック(サステナビリティ報告書)を発行する選択肢もあります。

「従来」のラインナップ

対象者や目的ごとに、さまざまなIRツールをつくっているため、負担が大きい......。

たくさんありすぎるせいで、むしろ、読者もどれを読めばいいのか困惑します。

| IRツール | ターゲット | 目的 | 更新頻度 |

|---|---|---|---|

| コーポレートサイト | すべて | 会社のIR情報すべてを網羅し、投資家の「受け皿」を担う | 随時 |

| 年次報告書 (アニュアルレポート) |

機関投資家 | 会社の財務的な取り組みを総合的に理解してもらう | 年1回 |

| ファクトブック | 報道機関 | 会社の財務データを手間なく早期に活用してもらう | 年1回 |

| 株主通信 (事業報告書) |

個人投資家 | 会社のファンになってもらい、長期投資と安定株主の確保をねらう | 年1〜2回 |

| 統合報告書 | すべて | 企業価値とともに、財務・非財務の取り組みを理解してもらう | 年1回 |

| ESGデータブック | 機関投資家 | 会社の非財務の取り組みを、定量的・定性的に理解してもらう | 年1回 |

| 株主説明会用 スライド |

説明会参加者 | 会社の1年間の取り組み、成長戦略などを理解してもらう | 年1回 |

| 会社案内 | すべて | 企業情報や事業内容などを網羅し、概要を理解してもらう | 適宜 |

「今後」のラインナップ

多くの情報をもれなく掲載でき、タイムリーに発信できるコーポレートサイトを充実。

そして、能動的に接点がもてる印刷物を2つに集約。読者も迷うことはありません。

役立つヒント

まずは資料請求

制作のヒントやアイデアを、「ノウハウBOOK 3」にまとめました。

希望する方には無料で配布しておりますので、お気軽にお申し込みください。

ノウハウBOOK 3

投資家とのつながり 編

A4判/62ページ 並製本

アドバンド株式会社 編集

希望者に無料でお送りいたします。

お気軽にお申し込みください。

※ただし当社規定により、同業者様や個人の方への送付はできない場合がございます。あらかじめご了承ください。